Le PLAN

- Haute-Garonne -

Situé sur la basse vallée du Volp,Le PLAN, le seul en pays Volvestre a été par la suite des évènements et la force des choses le Planum Bolbestrum à l’époque romaine, le Planum Volvestrum de l’époque féodale, Le Plan Volvestre sous la monarchie Capétienne pour en arriver à dire Le Plan tout court après la Révolution.

Du IV au Véme siècle,lorsque commencent à s’affirmer la plupart des paroisses de notre Volvestre, Le Plan fut, entre le pont de l’Ane (Buholoup) et le pont du Diable, le principal groupement du pays Volvestre. Sainte Croix n’apparaitra qu’à la fin du Xéme siécle.

Le premier village n'était pas implanté au bord du ruisseau le Volp, comme de nos jours, mais sur la colline sur un site surnommé "Rivalibus" Le village était traversé par une voie empierrée en lauze qui reliait le chateau de Montberaud à celui de Saint-Michel.

Longtemps après que les Sarrazins auront ravagé Le Plan de fond en comble vers 720, Le Plan s’était reconstitué avant même que les hauteurs environnantes se hérissent des fortifications de " Mont Saboth " ( Saint Michel ), " Sanctus Christophorus " ( Saint Christaud ), de " Montus Veris Altus " ( Montberaud ) et de " Laffita Novella " ( Laffite Volvestre ). Le Plan fut la seule ville fermée du Volvestre avec son église au clocher mur.

En 1353 ,les Anglais du Prince Noir qui n'était autre qu'Edouard Plantagenêt , fils aîné d'Edouard

III d'Angleterre , brûlent Cazères qui était au Comte de Foix qui était leur amis .On peut alors imaginer sans peine le traitement réservé au Plan ,fief du Comte de Comminges,

ennemi de ces mêmes Anglais. C'est en 1355 que le village est pillé et incendié par les troupes de ce même prince.

En 1366,la bastide de Le Plan au bord du Volp, dans le diocèse de Rieux,est officiellement créée par Pierre Raymond II comte de Comminges qui lui accorde une Charte de Coutumes qui prévoyait notamment les défenses de la ville, la disposition des rues et leur largeur. Le Plan devient rapidement une commune importante pour l'époque.

En 1562, les Huguenots,ne pouvant piller Cazères à cause d’une crue de la Garonne se vengent sur Le Plan et endommagent fortement l'église dont la restauration ne sera achevée qu’en 1567.

Les Seigneuries :

En 1453,Le Plan, en comprend deux, l'une est Le Plan proprement dit où Arnaud de Martres demeure en paréage ( égalité de droit ) avec le roi, et Villefranche du Plan où Monsieur de Tersac fut sans paréage .

En 1540, un certain Loys de Lagarde est seigneur du Plan. La famille de Arnaud de Martres ayant disparu par voie d'extinction naturelle, son héritage fut recueilli par la famille de Baretges ( de Cérisols) qui, en 1723, vendit ses droits à Jean de Suère de las Barilles,qui devint seigneur du Plan,de Lafite et autres places.Il mourut le 24 septembre 1754 agé d'environ 76ans . Plus tard, une nièce, Isabeau de Suère, qui avait épousé, dans les années 1790, Louis Dausseing originaire de Figarol, hérita de son oncle Jean-Jacques François de Suère, célibataire, propriétaire au Plan et dernier seigneur. Il fut maire du village de 1810 à 1816

La Fiscalité :

Nous savons qu’une des principales causes de la Révolution de 1789, sinon la principale, furent les difficultés financières avec lesquelles se trouvait aux prises la monarchie et qui opprimaient le peuple au bénéfice des classes privilégiées. Nous pouvons donc en faire un bref aperçu pour le village de Le Plan :

Il y avait la gabelle qui obligeait chaque personne au dessus de 7 ans à acheter annuellement au moins 7 livres (3kgs 400) de sel du « devoir ». Le prix du sel était environ 60 livres le quintal dans les pays de grande gabelle (Nord) et de 30 livres dans les pays de petite gabelle (Sud). Le Plan en gouvernement de Guyenne et Gascogne était donc, sur ce point particulier, dans une région favorisée.

En 1789 les charges royales, pour Le Plan, étaient d’environ 7.202 livres 12 sols dont 2975 livres pour la taille (impôt payé au trésor royal) et 1157 livres pour la capitation (impôt par personne).Les charges seigneuriales représentaient 2048 livres environ.

Il y avait aussi la corvée pour l’entretien des routes royales. Elle n’était due que par les roturiers qui pouvaient s’en acquitter à prix d’argent ce qui était le cas le plus ordinaire pour Le Plan dont l’atelier pour les corvéables se trouvait à Boussens.

Venait enfin s’ajouter : la dîme, prélèvement sur les récoltes afin de servir à l’entretien des curés et des besoins de l’église de chaque paroisse mais qui entretenait en réalité le haut clergé ;les charges locales pour l’entretien des chemins de la commune et enfin la contribution spéciale pour la route Volvestre.

Au 19ème siècle, les revenus communaux sont apportés par les centimes additionnels dont le montant est de 225frs,90 pour l’année 1808 alors que les dépenses prévues pour 1809 sont de 556frs,82.

Pour faire face à ce manque d’argent le conseil municipal décidera la création d’un Octroi sur certains objets de consommation locale. Cette taxe, établie en concertation avec les cabaretiers, bouchers ou autres habitants qui font du détail sera de :

Boeufs ou vaches ……………………………….. ……..6 frs par tête

Veaux ………………………………………………….. ……..2 frs par tête

Cochons ………………………………………………………. 2 frs50 par tête

Agneaux, chevreaux ………………………………….. 0 frs,25 par tête

Chaque kilo de viande ci-dessus morcelé …. 0 fr,05 / kilo

Le vin vendu au détail ……………………………….. 1frs50 l’hectolitre

En 1810 une ordonnance de Police s’ajoutera et fixera la taxe sur le pain :

Pain blanc …………………………………………………….0 frs,90 les deux kilos

Pain bis (avec du son) ………………………………..0frs,90 les deux kilos et demi

A ces impôts vient s’ajouter ‘’ les Prestations ‘’ pour faire face à l’entretien et au réparations des chemins vicinaux qui sont en mauvais état .Le montant de ces prestations en nature est fixé comme il suit .

Journée d’homme ou de femme …………………. 1 frs

Journée paire de bœufs ……………………………… .4 frs

Journée paire de vaches …………………………….. 3 frs

Journée cheval de trait ………………………………..2 frs

Journée mule ou mulet ……………………………….. 2 frs

Trois journées de prestations sont à fournir par tout habitant chef de famille ou d’établissement, régisseur, fermier ou colon paritaire pour sa personne et pour chaque individu membre ou serviteur de la famille résidant dans la commune dans les conditions fixées par la loi.

Vient enfin s’ajouter : trois journées de charrettes attelées, voiture ou bêtes de trait.

Les dites journées seront rachetables en argent au taux fixé par le Conseil Général du département.

De 1855 à 1888 sera instaurée une taxe sur les chiens :

Chiens d’agrément ou de chasse …………………. 4 frs/tête

Chiens de garde …………………………………………….. 2 frs/tête

Les anciennes mesures :

Jusqu’à l’adoption du système métrique, on se servait généralement de mesures à multiples et sous-multiples non décimaux et dont la valeur variait de province à province, souvent même de localité à localité. Lorsque les gouvernements révolutionnaires crurent utile de mettre fin à toutes ces complications qui engendraient force difficultés et contestations dans les transactions et règlements de comptes, on imagina une concordance de mesures métriques avec les plus anciennes mesures le plus généralement employées, ce qui amena forcément un certain décalage, inévitable d’ailleurs, entre anciennes et nouvelles mesures. ce fut l’objet des”tables de comparaison “ publiées par ordre du Préfet de la Haute Garonne le 12 brumaire an IX ou 4 novembre 1800 :

Toise = 6 pieds = 1m949 Pas = 4 empans = 0m866

Pied = 12 pouces = 0m3248 Empan = 8 pouces = 0m216

Pouce = 12 lignes = 0m02707 Pouce = 8 lignes = 0m027

Ligne = 12 points = 0m002258 Ligne = 8 points = 0m00338

Point = 0m000188 Lieu = 3000 toises = 5847 m

Aune = 1m20 Petite lieu = 2000 toises = 3898 m

Canne = 2 pas = 1m732 Lieu commune = 4444 m

Brasse =5 pieds = 1m60 Lieu marine = 5556 m

Perche = 0m715 1 mètre = 4 pans1/2

En 1645 on avait au Plan :

Canne = 8 empans =1m796 1 mètre = 3 pieds 11lignes 3 points

Empan= 8 pouces = 0m2245 1 dm = 3 pouces 8lignes 4 points

Pouce = 8 lignes = 0m02806 1 cm = 4 lignes 5 points

Ligne = 8 points = 0m003508 1 mm = 5 points

Perche= 14 pans = 3m 143 Aune = 3 pieds 7pouces 11lignes

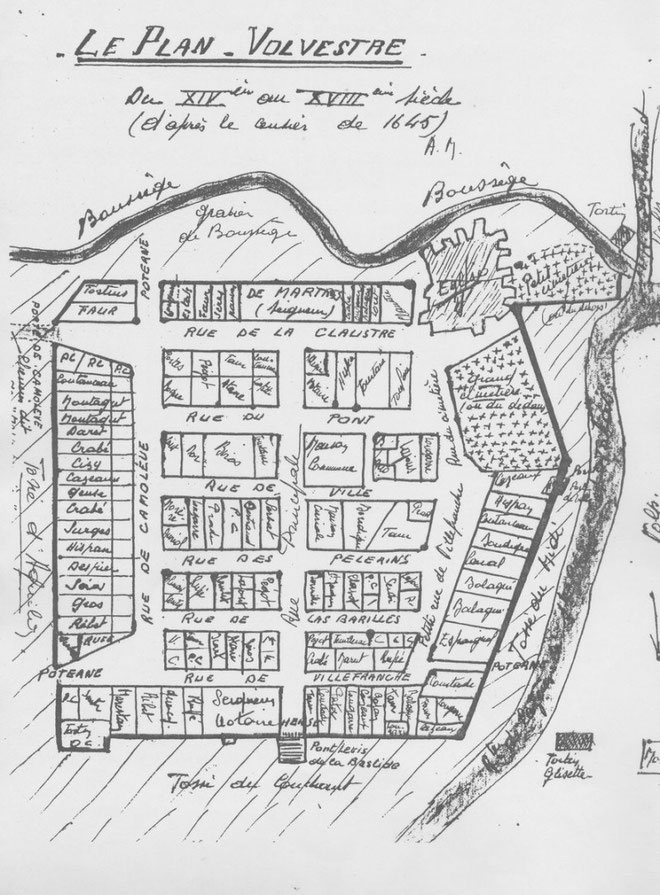

La Ville :

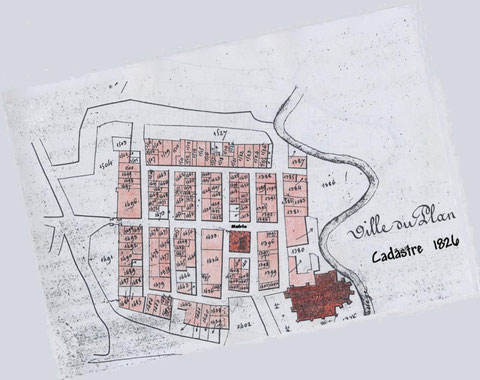

La Ville est un carré de 62,5 brasses (100 m) de côté,jadis délimité par des fossés larges de 3,5 brasses (5m60) et profonds de 6 brasses (9m60) qu’alimentaient le ruisseau de la Boussège et les eaux pluviales. Les divers fossés ont été comblés à partir de la fin des guerres de religion. Les murs d’enceinte montaient à 3 brasses (4,m80) de haut avec 1,5 brasse (2m) d’épaisseur à la base et 2 pieds (60cm) environ au sommet .

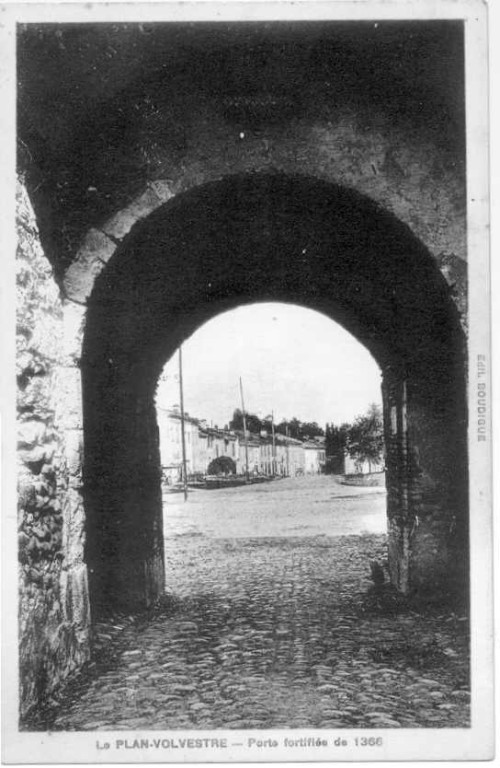

Trois portes donnaient accès à la ville. Deux étaient prévues pour permettre l'entrée et la sortie des habitants du dit lieu : côté couchant, la porte de la Bastide, avec son pont levis et sa herse,pour les personnes venant de Villefranche ,du pré commun ou de St Christaud ; côté midi le Porche pour la venue au cimetière et à l'église . La troisième porte dite de Camolève se trouvant du côté d’aquilon qui n’est autre que l’actuel quartier de Palaou . Cette dernière ne devait être ouverte qu'en cas de nécessité. Deux poternes venaient compléter les entrées.

Comme nous pouvons le voir sur la copie du Censier de 1645 la Charte de 1366 prévoyait : que la majorité des rues devaient se couper à angle droit; que la rue principale devait avoir trois brasses de large(4m80) et de deux brasses(3m20) à deux brasses et demi (4m) pour les rues perpendiculaires.

Entre le Porche et l'église se trouvait le " cimetière du dedans " pour le petit peuple et, à côté de l'église, où se trouve la Poste, le petit cimetière

dit " du dehors " réservé à la haute société.

A la place du WC actuel, à droite de l'église, était érigée une chapelle.

La Maison Commune :

Elle se trouvait au milieu de la Bastide comme nous pouvons le constater en regardant le cadastre de 1826 ci-dessous. C'était un édifice de 13 mètres de côté qui reposait sur 15 piliers de chênes . Il servait à la fois de mairie, d'école et aussi de halle aux grains du fait de sa surélévation . On y rendait parfois la justice .

Le 23 Septembre 1846 ce bâtiment vétuste s'effondra en causant au passage des dégâts à la maison du notaire Mauran. Voilà donc la commune privée de mairie, d'école et de halle .

Il fallu attendre l'année 1864 pour que le conseil municipal , après avoir examiné les projets et devis faits par Monsieur Fitte, professeur aux Beaux Arts de Toulouse, adopte la transformation de la vieille Porte Bâtie en mairie. Celle-ci sera inaugurée au début de l'année 1866 .

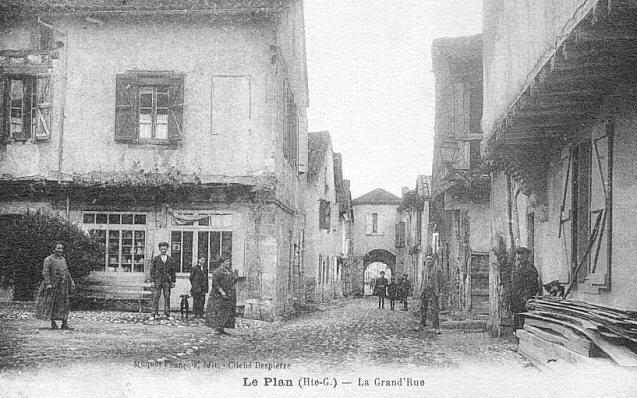

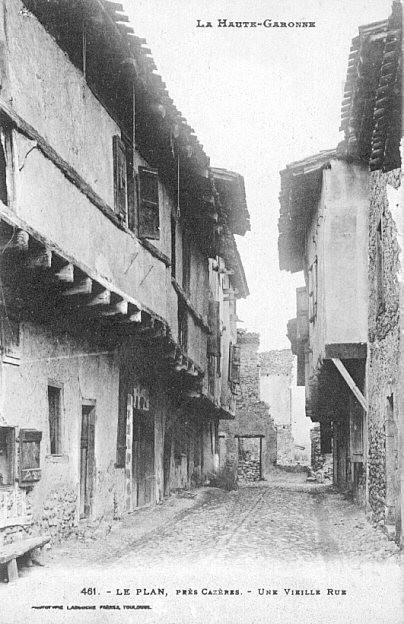

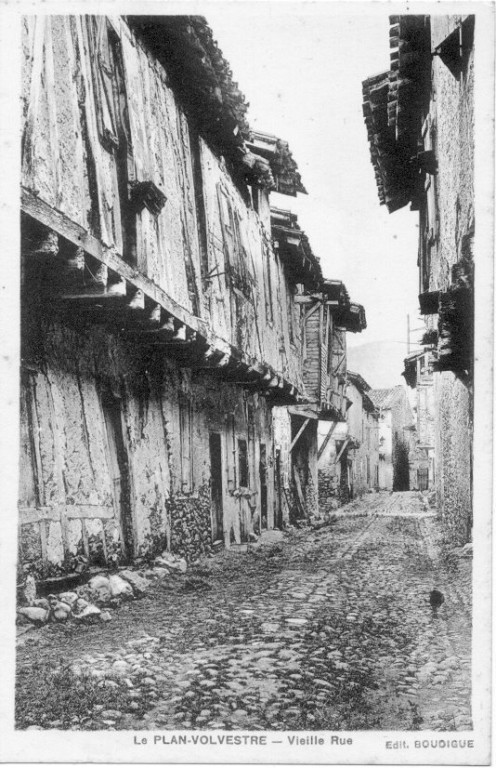

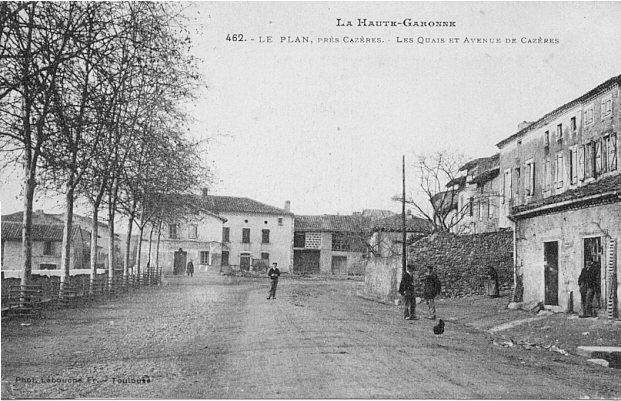

Le petit diaporama ci dessous permet d'imaginer quelques rues de la ville dans les années 1900 . Plusieurs maisons ne sont plus là de nos jours où ont été modifiées en supprimant les avancées du premier étage ou le second . Sur la carte postale de la place de l'église vous pourrez remarquer à gauche la maison qui s'y trouvait encore au début du xxème siècle . Détruite à la suite d'un incendie elle a été remplacée par un jardin .

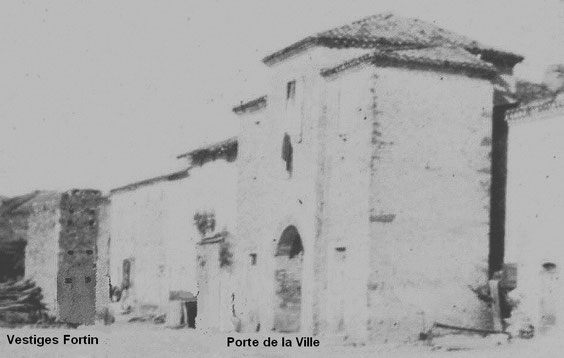

La Porte Bâtie :

La porte "bâtie" qui donne accès à la ville par le rempart Ouest date de 1367 pour ses parties essentielles. En 1783, il fallut réparer les murailles et le pont levis, le seul qui subsistât au Plan.

En 1864, le conseil municipal, considérant que la commune possède à l'entrée de la ville un vieux bâtiment qui était autrefois l'entrée principale de la bastide avec pont levis, vote 700 frs pour le mettre en état et en faire usage de mairie. A la même époque, on construit une "chambre forte" servant de prison et faisant pendant à l'escalier de la nouvelle mairie. Les travaux furent confiés à Mrs Rivière,maçon, Commenge ,charpentier et Lajous ,plâtrier.

Pourquoi dit on Porte Batie alors qu'avant la Révolution de 1789 on disait plus justement porte de la Bastide ? En idiôme local, on disait "pôrto bastido" en oubliant que bastido signifiait la bastide et non bâtie.

La Halle :

C'est au mois de juin 1884 que les plans et devis de la future halle furent approuvés par le conseil municipal .

A l'emplacement prévu pour son implantation se trouvait six maisons qui furent achetées en 1885 et détruites fin 1886.

Les matériaux de démolition provenant des maisons acquises furent vendus aux enchères.

Le plan initial de la halle prévoyait 12 piliers mais l'architecte proposa d'élargir la halle d' 1m20 et de rabaisser sa hauteur de 0m90. Cette modification approuvée par le conseil municipal entraîna la construction de deux piliers supplémentaires dans sa largeur. Ce n'est qu'en 1887/88 que la halle fût enfin mise en service à la grande joie des agriculteurs qui purent, en été, mettre à l'abris leurs charrettes de fourrage ou de paille lorsque le temps menaçait. Plus tard les marchands ambulants s’y abriterons du soleil ou de la pluie.

Le Porche :

Le cintre qui termine le porche tout au long du fossé est tout ce qui subsiste de l'ancienne porte de la Ville. Les habitations qui vers l'intérieur prolongeaient le pont levis datent de la fin du XVIème sciècle, après incursion des Huguenots.

Faisant face au porche est le clocher. Entre eux deux, s'étendaient le cimetière qui fut désaffecté en 1832 et dont les murs de clôture n'ont disparu qu'en 1849 . Dans les années 50 les anciens appelaient encore cette place le "Sementère" par vieille et tenace habitude bien que depuis plus d'un siècle rien ne décèle à la vue son ancienne affectation .

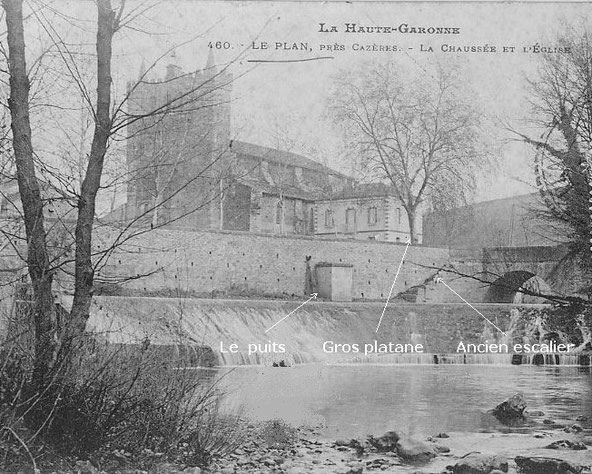

L’Eglise :

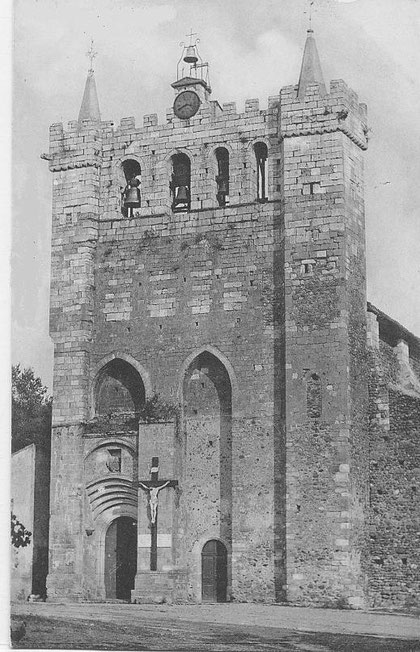

L’église St Pierre a été consacrée en 1390 si l’on se réfère à l’ancien autel détruit pendant la Révolution et qui portait cette date .

L’édifice était organisé pour faire partie des fortifications ce qui explique l’allure de son clocher mur à créneaux qui lui sert de façade. C’est aussi ce qui explique le fait que son abside baigne dans le ruisseau de la Boussège qui alimentait autrefois les fossés entourant la bastide .

On retrouve ce style de clocher à l’église du Taur à Toulouse, dans biens des églises du Lauragais : Montgiscard ,Villefranche de Lauragais, etc…, mais aussi dans notre région et notamment à Cazères, à Saint Martory, à Montjoie prés de St Lizier . Toutes ces églises sont du XIVème siècle .

La façade qui comporte deux grandes arcades est limitée par deux tours reliées par une galerie . Au niveau de la base des tours on aperçoit des taches plus claires qui semblent indiquer qu’il y a eu dans le passé des ouvertures .

Malgré ses défenses l’église fut incendiée par les Huguenots en même temps que la cité le 2 août 1562.Le témoignage de Pierre Lafont, dépendant de la compagnie des arquebusiers oeuvrant pour le ‘’service de Dieu et du roy ‘’, dit qu’après le passage de l’armée de Montgoméry de nombreuses églises de la région sont brûlées ‘’ de manière que c’est grand pitié de las veoir en l’estat que sont ‘’.Parmi leur nomenclature on relève le Plan et, à côté, La Hitère et Montberaud ; et pour comble, l’un des chefs acharnés de ces religionnaires était le capitaine Vindrac, auparavant moine de Lézat, dont on peut suivre les forfaits et tristes exploits dans toute la région .La restauration de l'église ne fut achevée qu'en 1567.

Notons que la porte de l'église du Plan creuse ses cinq voussures toriques à méplat dans l'une des arcades de la façade.

Un cavalier mutilé représentant Saint Martin se dresse au dessus de la porte dans une petite niche .Il vient de la chapelle de St Martin, aujourd'hui disparue qui se trouvait non loin du hameau des Mandillets dans le vallon de la Boussège -

Offices religieux:

La première messe du matin accueillait les paysans en tenue de travail dans la partie basse de l'abside. Le chemin de première messe partait de derrière chez

Pince et longeait la Boussège jusqu'à l'église. La porte d'entrée dans l'église est aujourd'hui condamnée, Mais dans le cadre de la restauration du patrimoine un projet de réouverture du chemin

et de la porte de l'église est en cours.

La messe de 11h était réservée à la "bonne société" qui entrait par la porte principale côté halle

Intérieur de l’église :

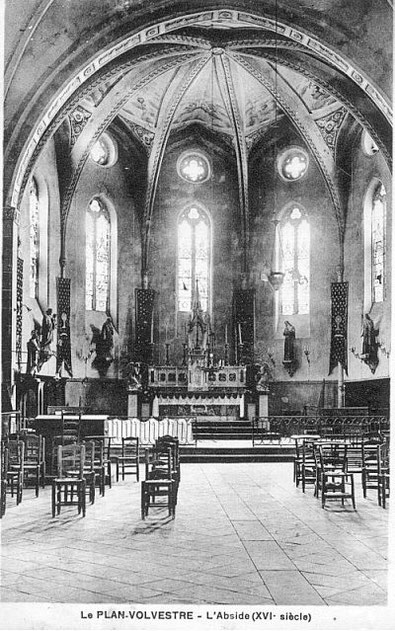

L’église du Plan est un édifice spacieux en grés régulier et moellons.

Avec le chœur, la nef mesure 31mètres de long et 12 de large . Elle est orientée traditionnellement Est-Ouest, le chœur étant à l’Est . Elle comporte trois travées délimitées par six pilastres et a conservé ses cul de lampe. Des piliers partent les nervures de la voûte qui se recoupent diagonalement. Les têtes humaines qui décorent les chapiteaux sont assez austères.

Le chœur occupe tout l’espace de l’abside heptagonal ( à sept pans ) de l’église . Cinq des sept faces possèdent une baie à meneau du XVème, occupée par un vitrail du XIXème et surmonté d’un oculus quadrilobé. Les vitraux ont été restaurés en 2009/2010, pour plus de détail voir le chapitre "actions de restauration et sauvegarde du patrimoine".

La voûte est du type à nervures et arêtes saillantes reposant sur de fines colonnettes de pierre décorées d’angelots en cariatides. L’autel majeur est en marbre du XIXème.

On remarquera :

- la clé de voûte : saint Pierre portant une énorme clef de la main gauche et un flambeau non moins énorme de la main droite. C’est le patron de l’église .

- les chapiteaux des colonnes d’angle (têtes de bouffons)

- les bandeaux sculptés sur les piliers à l’entrée du chœur. Ils représentent un écu

soutenu par deux lions affrontés, ou par deux anges. On ne distingue pas bien car tous ces reliefs ont été grattés vraisemblablement au moment de la

Révolution .

- Il y a quatre chapelles construites entre les contreforts de la nef. Une seule est au nord . C’est la chapelle de Notre Dame. Elle débouche dans la première travée de la nef du côté du chœur.

- Un rétable du XIXème occupe le fond. On peut encore y distinguer au milieu d’un réticule tout tarabiscoté, une Piéta grandeur nature en très mauvais état. Elle est en plâtre et a beaucoup souffert des gouttières qui se sont déversées sur elle depuis longtemps.

Au sud : trois chapelles.

- Prés du chœur, la chapelle de Saint Blaise et son vitrail. A en juger par les bandeaux des piliers d’entrée de la chapelle, ce devait être autrefois la chapelle du purgatoire. Ces bandeaux représentent en effet des têtes au milieu des flammes. D’après le compte rendu de la visite de l’évêque datée du 16 novembre 1634, cette chapelle était dédiée à Saint Jean

La deuxième chapelle sud est actuellement dédiée à Sainte Germaine reconnaissable par son vitrail. A l'évidence c'était autrefois la chapelle de saint Jacques. Pour s'en convaincre il suffit de lever la tête à la clé de voûte on peut distinguer un médaillon de Saint Jacques en habit de pèlerin avec son bourdon et son grand chateau. Si nous suivons les arêtes,il y a une coquille au croisement .

- Les pèlerins de Saint Jacques avaient au Plan une confrérie importante et active. C'était leur chapelle . Il y avait dans la ville une " rue des Pélerins ". La troisième chapelle sud est actuellement la chapelle des fonts baptismaux. Son vitrail représente traditionnellement le baptême de Jésus par Saint Jean Baptiste, son cousin . On l'appellait autrefois la chapelle de la Passion . Le passé de cette chapelle pose un problême. De même que la chapelle de Saint Jacques était ornée de coquilles, celle-ci est ornée de la lettre T, que l'on peut aussi appeler " Tau " en grec ou " Taw " en hébreu . Comment l'interpréter ? En fait ce signe a souvent remplacé depuis le début de l'ére chrétienne le signe de la croix +

Au XIII ème siècle, saint François d'Assise par exemple, au lieu de signer avec une croix + se servait du T . On aurait donc ici une forme de croix sans doute en lien avec l'appellation de la chapelle dite " de la Passion " . Une inscription en latin entoure l'écusson portant le T au centre de la voûte. Nous croyons pouvoir la transcrire ainsi ,sous toute réserve : " XPS VINCIT QUIN SPES NICA OCITE " , ce qui pourrait vouloir dire : " Le Christ est vainqueur . Espère donc Courage .... Hâte-toi ! "

La sacristie dont l'entrée se trouve à gauche dans le choeur est accolée au chevet de l'église . Son plafond de briques est voûté d'arêtes. De la sacristie, une trappe donne accès à un escalier étroit par où on descend sous le choeur dans une crypte contemporaine de la destruction de l'église, aujourd'hui inutilisée et voûtée avec arcs en plein cintre

Nous ne pouvons quitter l'église sans parler des cloches et de l'horloge dont le mécanisme ancien fait souvent l'admiration des personnes qui le voient lorsqu'elles ont le privilège de monter en haut du clocher avec la personne qui s'occupe de l'entretien de l'église et dudit mécanisme .

Lorsqu'on se trouve sur la place de l'église et que l'on regarde le clocher un peu en dessous des crénaux nous voyons quatre cloches dans les emplacements qui leur ont été prévus. Nous avons, de gauche à droite, une première cloche,la plus grosse,qui pèse 675kgs et a été fabriquée par Lévêque Amans fondeur à Toulouse; vient ensuite une seconde cloche de 382 kgs provenant de la fonderie Martin à Foix , puis une troisième de 224 kgs de la fonderie Louison à Toulouse et enfin une quatrième de 250 kgs . Cette quatrième cloche est toute récente car elle a été achetée en 2001 par l'association ARSPLAN qui depuis quelques années s'occupe du patrimoine communal . Elle a été mise en place le 13 septembre 2002 .

A ces quatre cloches vient s'ajouter, un peu plus haut, celle de l'horloge qui pèse 243 kgs .Elle a été fabriquée à Toulouse par la fonderie Loison -

La clé de voûte de l'abside . La clé de voûte des Fonts Baptismaux

La Poste :

.

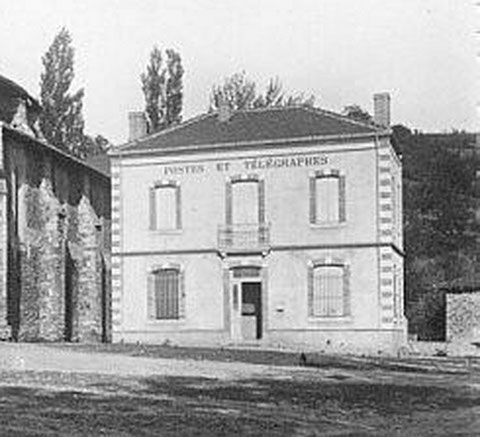

Au mois de mai 1899 le Conseil Municipal décide la construction d’une poste qui sera implantée prés de l’église et au bord de la Boussège. Il faudra cependant attendre l’année suivante pour que l’édification d’un immeuble pour cette destination et le rattachement de la commune au réseau téléphonique soit adopté par le Conseil Municipal .

La Poste et le mur de soutènement sur la rive droite de la Boussège sont terminés en septembre 1901

Le Tut :

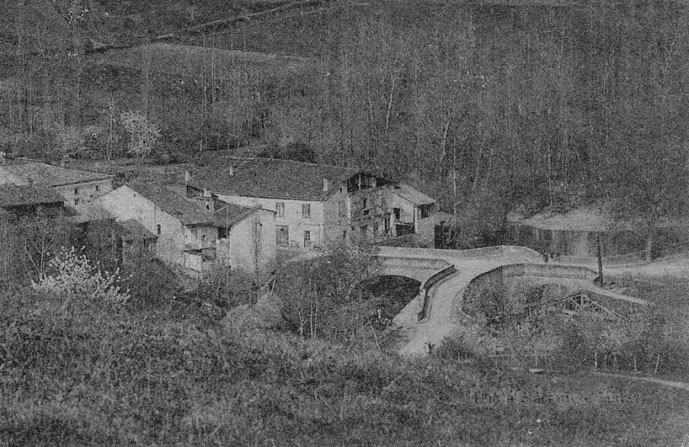

Le Tut, qui était autrefois appelé Villefranche du Plan, ne fut longtemps qu'une collection de maisons basses ou granges qui se transformèrent en logis vers la fin des guerres de religion . Dépourvu de toute organisation défensive, ce centre de population devait en cas de danger se réfugier dans la ville .

Au XIVème siècle, un fortin défendait à la fois le moulin du Plan et l'entrée du Tut par le Volp. Ce fortin fut aménagé en églisette qui devint la chapelle Hôpital de la confrérie des Pélerins de Saint Jacques de Compostelle qui, à l'intention des pauvres de la paroisse du Plan y avaient installé quatre lits. Lorsque pendant la Révolution on désaffecta la maison Curiale ( ancienne épicerie près de la halle ) l'églisette subit le même sort et fût achetée par un particulier qui en fit une maison d'habitation.

Un autre fortin se serait trouvé sur la rive gauche de la Boussège (derrière la poste ) afin de défendre le village des éventuels assaillants venant de Montberaud . Dans les années 50 on pouvait encore voir les ruines de celui-ci mais vu l'épaisseur des murs il peut y avoir des doutes sur l'existence de ce fortin.

Le quartier du Tut était très fréquenté jusque dans les années 60 car les habitants du village venaient y acheter le pain à la boulangerie Berdou . On pouvait également s'y procurer du charbon de bois qui provenait des restes de bois qui avaient été utilisés pour chauffer le four.

Enfin les fumeurs venaient acheter leur tabac chez la buraliste Mme Micas qui pouvait également délivrer les laisser passer nécessaires pour transporter une certaine quantité de vin ou d'alcool d'un village à un autre .

Saint Subran :

C'est le nom qui était donné au quartier St Cyprien actuel qui se trouve de l'autre côté du pont à trois arches.

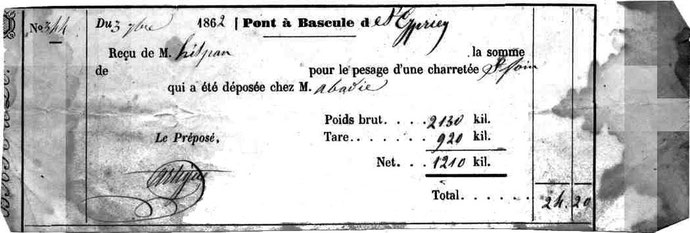

Autrefois ce quartier avait un semblant d'autonomie par rapport à la Ville et au quartier du Tut car on trouvait dans ce faubourg du Plan : un chirurgien ,deux auberges ,un épicier , un forgeron, deux sabotiers, un moulin avec scierie,un pont bascule, un boucher, un débit de tabac, etc .....

Latour protégeait le moulin d'En-haut, appellé plus tard le moulin de Cazeaux, comme le fortin de la Glisette protégeait le moulin du Plan . Cette ancienne demeure noble qui était celle de la famille d'Arnaud de Martres, vers 1456, fut abandonnée au XVIIème par le seigneur qui lui préfèra la maison de la ville à proximité de l'église .

Les cours d’eau

Le Volp :

Il donne son nom au Volvestre qu’il parcourt du Sud au Nord,faisant avec ses méandres et sinuosités une cinquantaine de kilomètres,soit à peu prés le double de ce qu’il aurait à faire à vol d’oiseau. Il nait dans le massif crayeux de Contrazy,qui culmine à 695 mètres. Un petit torrent venu du Gamas (en commune de Lescure) est également appelé Volp,mais la branche qui descend de Contrazy est autrement importante en débit et régularité que la branche de Lescure. Dés la réunion de ces deux torrents,le Volp,qui en est le résultat, longe les derniers contreforts des terrains pyrénéens en pays d’Avantes,creuse son lit avec force méandres dans les Petites Pyrénées tertiaires, zigzague au travers de la pénéplaine volvestre due au rabotement d’une moraine glaçiaire quaternaire,et finit dans la Garonne en aval de Cazères en plaine nettement alluviale.

Durant presque tout son cours,il sert de limite entre le Couserans et le Volvestre,limite presque autant géologique qu’historique. Dés le début, c’est une région chère à la préhistoire qui y repère les curieux abris sous roche de Montesquieu-Avantes. La grotte d’Audoubert, classée monument historique,a été explorée par le Comte Bégouen qui y a trouvé les bisons d’argiles signalés en 1912-1913 à la Société Archéologique du Midi de la France.

Trente ans plus tôt,soit en 1881, le curé Cabibel et l’instituteur Bourges,tous deux de Montardit,avaient exploré une partie de la grotte d’Enlène, à 1 kms environ en amont et à l’Est d’ Audoubert,sous laquelle le Volp s’engouffre pour ne reparaître qu’après la grotte d’Audoubert. De cette excursion à Enlène on rapporta des dents humaines,des fragments de mâchoires et des crânes humains,des colliers de canines,des dents et des mâchoires de l’ours des cavernes,du cerf,du lion,du bison, du cheval,des bois de cerfs, des silex taillés, des marteaux en pierre, des fragments de poteries, et même une fibule romaine (assez endommagée) qui avoisinait deux fragments de diadème en bronze. Le tout fut offert au musée de Foix.

Après sa fugue souterraine d’Enlène à Audoubert,le Volp achève de contourner le massif boisé de Contrazy où jadis s’égaillaient maintes huttes de tuiliers,chaufourniers,charbonniers. Il feint de s’attarder à l’ineffable moulin de la Traouquette dont il forme le sas et où la route de Cazéres à St Girons le franchit pour la 8éme et dernière fois. Il devra passer au total une dizaine de ponts, plus nombreuses passerelles en bois.

Une fois passé Montardit, Mérigon et Sainte Croix, il coule en lacets jusqu’à l’ancien petit bassin lacustre que domine la Chalaguère jusqu’au percement de la brèche du Pont de l’Ane à arche unique dont les culées s’adossent aux deux versants de la falaise entaillée.

Le ténébreux Buholoup est continué jusqu’au début de la gorge de Roquecourbère aux versants mi-boisés,mi-rocailleux et dénudés. Après avoir franchi cette gorge aux parois sombres et verticales derrière lesquelles somnole Citas aux cloches féales et mystérieuses ,le moulin et le pont des Linques sont suivis du moulin de la Dame (moulin de Daney). Et nous voici au Plan où le Volp abandonne sans esprit de retour la falaise calcaire pour prendre des allures de fleuve de plaine. Les quatre moulins de “la Dame”,”d’En haut”,de “la Ville”,et de “Bouhous”, jalonnant le cours du Volp dans sa traversée du Plan, ont eu pour destinée finale de ne plus faire de la farine pour ce qui est des trois premiers . Le dernier ayant été emporté par la crue de 1842.

Il faut, après le Plan , faire dans les 3 kms pour retrouver à Palaïs, un vrai moulin farinier, l’avant-dernier sur le Volp. Le paysage a maintenant complètement changé d’aspect. Il était,au début,montagneux et agreste,aux gorges abruptes,aux défilés étroits,aux horizons bornés. Le Volp fait au Plan un apprentissage de la plaine.

Insensiblement il se rapproche de St-Christaud comme pour en tenter l’escalade, à moins que ce ne soit pour mieux détailler à distance la montagne qui l’enserrait de Ste-Croix au Plan. Bientôt cependant il devra se résigner à en finir. Entre le moulin de Palaïs et un autre moulin dit de la Dame, il s’offre le pont de Luquet édifié pour la route de Cazéres à Montesquieu-Volvestre , puis une nouvelle et dernière digue à franchir, et ce sont enfin les Ponts du Diable où l’impuissance bien reconnue de mener à bonne fin le premier aboutit à l’édification du second. La Garonne n’est plus qu’à 200 métres: C’est la fin du Volvestre avec la fin du Volp. (Louis Tourte)

La Boussège

C’est un cours d’eau ultra fantaisiste ,plus capricieux que le Riù Bedèt ou le Riù Majou, qui mériteraient peut être les honneurs d’une monographie spéciale en raison de leurs caractéristiques particulières et de leur qualité de tributaires du Volp. En outre, ils délimitent sur une bonne partie de leurs cours le territoire communal du Plan, et ont de ce fait une importance spéciale que ne saurait avoir le Pourquet ou ruisseau des Gouttes.

Beaucoup plus longue que les cours d’eau secondaires du Plan,on peut dire que la Boussège a presque autant que le Volp contribué au rabotement de la pénéplaine Volvestre,après avoir profondément raviné de Lahitère au Plan la moraine glaçiaire dont Montberaud occupe actuellement le point culminant. Au début,la Boussège,ainsi que le Volp,n’autorise guère que la forêt;en aval,elle permet à la prairie de s’étaler et de verdoyer, d’où son nom gallo-romain de Bubsequa (bouviers) à peine modifié en Busseja, puis Bussejo. On sait qu’en roman féminin se fait en o, et que le u latin a conservé le plus souvent le son ou Donc, Busseja = Boussejo. De fait, pâturages et bestiaux, prairies et bouviers abondent dans le val de Boussège.

La Boussège passe de l’étiage zéro au débit incroyable de 80 à 100 métres cubes à la seconde,avec une soudaineté déconcertante. Les ponts en sont ébranlés, les passerelles emportées, les cultures riveraines dévastées; aussi, les habitations se tiennent prudemment à distance,et les moulins sont absents. Six mois de l’année,la Boussège murmure fort discrètement sous les saules,les aulnes,les peupliers,les acacias,les cerisiers,les noyers;mais qu’une bourrasque un peu violente s’abatte sur les pentes raides et peu perméables de Lahitère de Larbaut,de Lafitte,de Montberaud,les plus infimes fossés se transforment en torrents turbulents et cascadeurs ayant hâte d’arriver au fond du vallon. La Boussège devient alors l’égout collecteur principal de 5 à 6.000 hectares de terres argileuses et rocailleuses et à fortes pentes. C’est une trombe d’eau qui dévale sur le Plan à la vitesse d’un cheval au trot relevé. Le flot est vite passé, aprés avoir été dévastateur. C’est un régime torrentiel à périodicité imprévisible, comme un orage .Avant la construction (1733), en pierre, du pont du Plan sur le Volp et la Boussège,les ponts en bois qui unissait le faubourg de St Subran à la Ville étaient ruinés tous les 3 ou 4 ans,ainsi celui dit de Bouhous. La Boussège avait une grande part de responsabilité dans ces avanies. Ainsi, en 1842, alors qu’on venait de livrer à la circulation le pont en maçonnerie de Bouhous, la Boussège arrive en trombe sur le Plan par les jardins de la Capérade, met 30 centimètres d’eau dans les rues de la Ville et grossit démesurément le Volp,qui emporte d’un seul coup le pont,le la digue et le moulin de Bouhous. On attendit plus de 20 ans avant de refaire un pont en maçonnerie qui depuis a tenu bon contre les formidables crues de 1875, de 1921, mais la digue et le moulin de Bouhous n’ont plus guère reparu.

En 1875, près du pont Dausseing,trois lavandières surprises par une crue subite de la Boussège furent sauvées à grand peine par Gajan. En 1921, la Boussège remonte tout le boulevard de Palaù, s’en vient passer devant la Porte-Bâtie, cependant que le flot principal, suivant son cours naturel,désaxait le pilier central du pont Dausseing et envahissait la crypte de l’église. En 1934, la Boussège a fini de ruiner le “chemin de messe première” qu’elle longe durant quelques centaines de mètres, et qu’on s’est bien gardé de remettre en état. ( Louis Tourte )

Les Rîous :

Nous n’aurions pas grand chose à dire du Riù-Bédèt, plus régulier dans son débit que la Boussège, mais également sujet à de fortes crues. Son dernier pont, utilisé par la route du Plan à Ste Croix,est à la côte 275. C’est un vrai nid de verdure à proximité de son confluent au Volp, en face le moulin de la Dame. Il paraîtrait que, tout comme le bassin du Volvet à Plagne, le bassin du Riù-Bédèt pourrait recéler des gisements de pétrole. Il est compris dans le périmètre de recherches minéralogiques de notre région Volvestre.

Le Riù Majou n’a rien de particulier à signaler en dehors de son lit profondément encaissé. Son unique pont dit de Lajous, est à la côte 262, sur la route de Cazères au Plan. Il conflue sur la rive gauche du Volp en face du village de St Christaud juché sur un coteau de 386métres. Parfois ses crues lui permettent de passer par dessus les berges assez hautes de la rive droite du Volp

Les semblants de ruisseaux qui confluent au Volp sur la rive droite en aval du Plan ne sont guère que de simples fossés permettant l’écoulement des eaux pluviales tombant sur des terres à fortes pentes. Le plus important est le Riù d’Aiguesauce qui finit en marécage temporaire à environ 100 métres du Volp. ( Louis Tourte )

Source Thermale :

Vers la fin du 19ème siècle un importante source d’eau minérale existait au lieu-dit Castille . Son exploitation avait été envisagée puisqu’une décision ministérielle en date du 1 er septembre 1880 autorisait son exploitation. L’analyse qui avait été faite à Toulouse par Mr Filhol faisait ressortir que cette eau de source était gazeuse, ferrugineuse , reconstituante et souveraine contre l’anémie et les maux d’estomac. L’analyse avait donné ,par litre d’eau, les résultats suivants :

- Acide carbonique libre ……………………… 61gr

- Bicarbonate de chaux ………………………. 0,gr 358

- Bicarbonate de magnésie …………………. 0,gr 055

- Chlorure de sodium ………………………….. 0,gr 035

- Chlorure de potassium ……………………… Traces

- Silice …………………………………………………. 0,gr 008

- Oxyde de fer …………………………………….. 0,gr 012

- Oxyde de manganèse ……………………….. 0,gr 005

- Arsenic ……………………………………………… Traces

- Iode ………………………………………………….. Traces

- Acide chromique combiné avec fer ….. 0,gr 020

Il existait un puits qui marquait l’emplacement de cette source . Il fut démoli à la fin des années 50 et les terres de ce site mises en culture intensive ruine à jamais la possibilité d’une exploitation thermale

Les Ponts :

Le pont de Bouhous :

1791 : En Juin , une crue emporte en partie le pont en bois de Bouhous

1808 : Réparation du pont en bois

1835 : Nouvelle réparation du pont en bois

1836 : Accord du Conseil Municipal pour la participation à la construction d’un pont en pierre pour une somme de 1000frs , 800 journées d’hommes et 200 journées de bœufs

1838 : Le 8 Janvier une pile du pont en bois, en très mauvais état, s’est écroulée . En Février, une somme supplémentaire de 500frs est votée pour le pont et en Septembre confirmation de l’engagement de la commune pour la somme prévue et l’aide physique .

1840 : Le pont en pierre est enfin terminé et livré à la circulation .

1842 : En juin ,une crue exceptionnelle du Volp et de la Boussège emporte le pont en pierre, la digue et le moulin qui se trouvait en aval du pont.

1845 : La commune demande une subvention sur les fonds départementaux car le pont n’est pas reconstruit faute d’argent et vote , en attendant , une somme de 25frs pour la construction d’une passerelle en bois pour le passage des piétons .

1847 : Malgré l’adjudication faite depuis longtemps les travaux du pont de Bouhous ne commencent toujours pas faute de subventions.

1862 : Le pont de Bouhous est enfin terminé et enfin livré à la circulation.

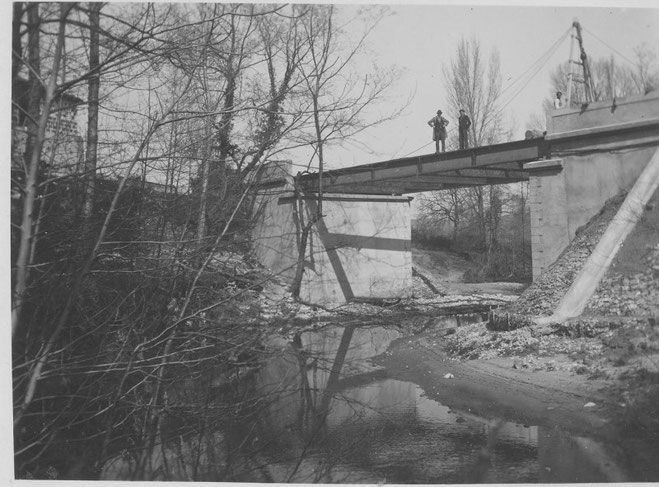

1937 : Le vieux pont n’étant plus conforme au trafic routier la construction d’un pont en fer et ciment armé est décidée par la conseil municipal . Il sera implanté à quelques vingt mètres en aval du pont de 1862 et sera livré à la circulation en 1939 .

.

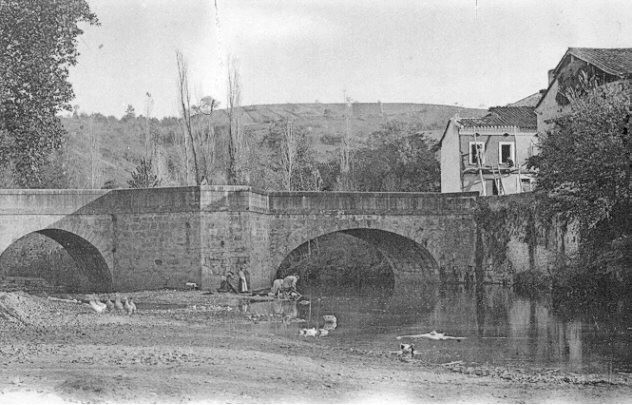

Le Pont à trois arches :

Le pont reliant le village au quartier de Saint Cyprien a été achevé en 1733 . Il remplacera les précédents ponts en bois qui étaient emportés tous les trois ou quatre ans par les fortes crues . La première arche qui enjambe la Boussège est en demi-cercle et celle qui enjambe le Volp est en anse de panier

En 1891,la construction d’une troisième arche, dite arche de fuite ou arche de secours, fut décidée par le conseil municipal afin d’atténuer les fortes crues de la Boussège ou du Volp. Elle permettait en même temps de recevoir la route prévue pour relier Le Plan à Montberaud . Elle est perpendiculaire au pont primitif

En 1965 l’élargissement du pont est décidé par le département car il n’est plus assez large pour les camions qui l’empruntent . Une passerelle en bois est construite en aval du pont afin de laisser passer les habitants du quartier St Cyprien .Les parapets en pierre sont enlevés afin d’effectuer l’élargissement de la chaussée et seront,hélas,remplacés par des balustrades métalliques qui viendront ruiner l’esthétique ancien de cet ouvrage. Le pont sera remis à la circulation au printemps de l'année suivante.

Le Quai :

Le 10 juillet 1881, l’Administration départementale accepte une délibération du 13 novembre 1878 par laquelle le conseil municipal avait demandé qu’un mur de soutènement fut construit dans la traversée du Plan, sur les bords du Volp et latéralement à la départementale 35, afin d‘éviter des glissements de terrain. La commune du contribuer pour sa part à la dépense totale non seulement du terrassement nécessaire pour l’implantation du mur mais aussi pour le remblais derrière celui-ci. La voie excèdera de 6 mètres en moyenne celle de la route et sera prise sur le talus et les berges du Volp.

La construction de ce mur commença à la fin de l'année 1881 et les travaux seront terminés fin 1882. En 1884 est réalisé la plantation de platanes le long du quai nouvellement construit afin de donner de l'ombre et d'embellir cette partie du village . Quelques années plus tard un puits et une pompe municipale, dont il reste encore les traces, seront mis en place en 1896/97.

Le Pont de Mandillet : sa construction fût décidée en décembre 1902 . Il se trouve sur la route du Plan à Lahitère et enjambe la Boussège peu aprés le hameau des Mandillets.

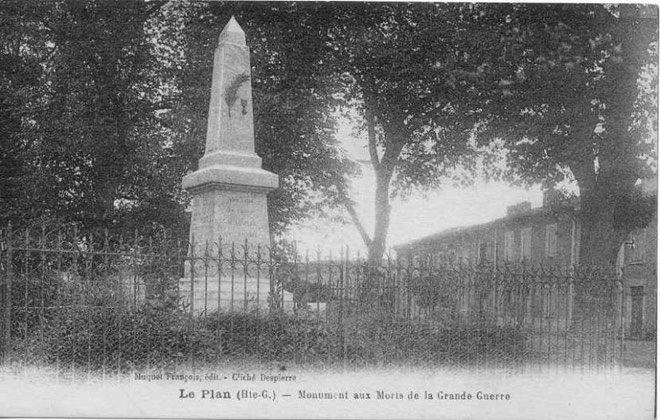

Monument aux Morts :

En 1918 est ouverte une souscription pour élever un monument à la mémoire des enfants de la commune morts pour la France . En 1921 , le conseil municipal approuve le devis de 6100 frs pour la construction du monument aux morts lequel ne sera mis en place que le 26 avril 1924 .

Le Couvent :

Petit résumé de l'étude faite par Mr Gabriel MANIERE sur les Soeurs du Plan

Congrégation des Soeurs de la Sainte Famille de Nazareth :

L'installation au Plan, en 1852, de la congrégation est approuvée au diocèse de Toulouse le 9 Septembre 1854 par l'archevêque Jean,Auguste GERMAIN et ensuite approuvé, au civil, par décret impérial signé par Napoléon III le 25 Juillet 1855.

C'est l'abbé Firmin Raymond NOUGUIEZ, originaire de Montesquieu-Volvestre et arrivé au Plan en 1828, qui est à l'origine de l'implantation de la congrégation des Soeurs de la Sainte Famille de Nazareth . La Fondatrice étant mère Marie-Philomène ( Apollonie Castex - 1828-1889)

La congrégation naissante fut installée avec l'aide de la famille DAUSSEING dans la maison adjacente à la sienne et qui était alors la Maison des Pauvres . C'est là que débuta sa mission et où elle forma ses premières structures,à partir de l'année 1851. Instalation sommaire qui devait rapidement dépasser les réalisations les plus optimistes et où les problèmes de place devinrent bientôt un soucis majeur.

En 1853, le curé NOUGUIEZ demande au Conseil Municipal que soit concédé à un prix raisonnable tout le communal qui existe au bord du ruisseau de la Boussège derrière le couvent primitif pour créer une cour de récréation nécessaire tant aux dignes soeurs qui se livrent à l'enseignement qu'aux jeunes personnes du village qui fréquentent l'école.

Considérant le bien que la commune retire de l'établissement des soeurs, le Maire et son Conseil Municipal concède le communal en question .

En 1854 , le curé NOUGUIEZ demande la reconnaissance légale de la Congrégation. Cette réalisation doit être sollicitée par l'Administrantion Communale.

" Le Conseil Municipal reconnaissant : que la congrégation donne depuis plus de trois ans l'instruction gratuite à toutes les jeunes filles de la commune et même à plusieurs communes voisines ; que le nombre des élèves est de 50 en été et plus de 80 en hiver ; que cette instruction évaluée à 400 frs ne coûte rien aux familles ni à la commune.

- que les filles composant ladite congrégation vont voir et soignent les malades avec exactitude et dévouement et intelligence , même abnégation auprès de quelques cas de cholériques et autres malades attaqués par des maladies si communes en ce temps de la cholérine et de la disette .

- que cette congrégation déjà nombreuse et qui augmente tous les jours peut singulièrement aider la population de la commune si pauvre.

est d'avis que ladite congrégation doit être maintenue et encouragée, elle joint ses instances à celles de Mr le Curé pour que le Gouvernement lui donne une existence légale; la commune du Plan déjà si dévouée au Gouvernement et à la dynastie de sa Majesté trouvera dans cette autorisation une raison de plus de l'aimer et de la bénir. "

En 1858 la communauté des Dames de la Sainte Famille du Plan manquant de place, le curé Nouguiez propose à Jean-Louis DAUSSEING ,gendre de de SUERE dernier Seigneur du Plan, de troquer l'ancien moulin de Bouhous et ses dépendances, contre la maison des religieuses, contigue à la sienne .

Un peu plus tard, la communauté des Dames de la Sainte Famille du Plan achètent une maison avec jardin qui ouvre sur le pré commun.

En 1882 la propriété s'agrandit avec une maison attenante, puis une autre avec enclos en bordure de la route de Cazères . Elle parait avoir été la maison de l'aumonier Jean-Baptiste PASSAMA . La propriétaire en est, en 1883, la nièce du curé NOUGUIEZ, décédé en 1870 , mademoiselle Marie-Victorine NOUGUIEZ qui réside à Montesquieu-Volvestre. La chapelle particulière du couvent, transformée plus tard en batiment agricole, est notée comme achevée de construire en 1887.

Le recensement de 1891 mentionne que 37 religieuses habitent dans la maison mère de Le Plan mais la congrégation a compté jusqu'à 130 religieuses qui étaient éparpillées dans quelques 44 villages du département où elles faisaient l'école et soignaient les malades .

En 1905, la maison mère est devenue une maison de retraite pour les religieuses de la communauté .En 1907 le couvent est vendu et devient la propriété de Jean-Marie MAURETTE.

Couvent et Oratoire La chapelle Chevet de la chapelle

Les Ecoles :

En avril 1837 le Préfet incite la commune à créer une école à l’usage des filles mais les ressources de la commune ne permettant pas de taxer encore plus le contribuable, le maire incite le conseil à ne pas accepter le principe de la création d’une école de filles qui d’un autre côté serait peu fréquentée car à cette époque là les filles restaient souvent à la maison pour aider leurs parents.

En mai 1840 une somme de 159frs15 est allouée au budget de 1841 au titre du traitement fixe de l’institutrice primaire communale et une somme de 40 frs pour acquitter le prix du loyer de la maison d’école.

La contribution mensuelle des élèves qui fréquentent l’école est fixée à :

-1 frs75 pour les enfants qui lisent, écrivent et calculent

-1 frs25 pour les enfants qui lisent et écrivent

-0 frs75 pour les enfants qui lisent.

En Août 1843 le conseil municipal maintiendra à 10 le nombre des enfants des familles les plus pauvres qui pourront fréquenter l’école primaire gratuitement. Le nombre des enfants qui, dans la commune, sont en âge de fréquenter l’école est de 40. Le nombre des enfants qui fréquentent l’école est de 30 y compris ceux qui y vont gratuitement. Le nombre des familles qui sont en état de payer la rétribution mensuelle est de 30 ce qui n’est pas sans poser quelques problèmes…..

En février 1877, le conseil municipal décide d’acheter la maison d’Attané, comprenant une cour et un jardin, afin d’en faire une école de garçons. Elle est située au Fond du Pré

A l’usage cette maison ne remplissant aucune des conditions requises pour des bâtiments scolaires, il fallu prévoir des travaux supplémentaires pour la rendre aux normes ainsi que l’achat du mobilier scolaire qui lui manque absolument. L’école ne possède en effet ni livres, ni cartes de géographie, ni une sphère, ni tableau de lecture, ni nécessaire métrique .

Comme les travaux traînaient faute de financement, le maire demanda à l’Administration,en juin 1881, de bien vouloir choisir une institutrice communale pourvue d’un brevet de capacité parmi les sœurs de la Sainte Famille de Nazareth qui depuis plusieurs années déjà instruisaient gratuitement les filles et dont la Mère Supérieure s’est engagée à mettre à la disposition de la commune un mobilier scolaire suffisant pour le moment et une salle d’école parfaitement bien disposée et offrant toutes les conditions de salubrité et d’aération .

Ce n’est qu’en juin 1882 que les travaux d’aménagement de l’école des garçons furent enfin terminés. Vu le grand nombre d’enfants qui fréquentent l’école de Le Plan, le conseil demande à Monsieur l’Inspecteur primaire la création d’un emploi d’instituteur adjoint et la création d’une classe supplémentaire pour la rentrée 1883.

En novembre 1883 le maire expose au conseil que le nombre d’élèves qui fréquentent l’école publique de filles s’élève à 60 et qu’il est urgent d’admettre une institutrice adjointe et de demander à l’administration de la choisir parmi les dames de la congrégation comme cela avait été fait deux ans auparavant.

Ancienne école des garçons

C’est en juillet 1901 que seront approuvés les plans et devis de construction d’une maison

d’école de filles pour une somme de 27000 frs y compris le mobilier personnel de l’institutrice et le mobilier scolaire.

En Juin 1907, l’école de filles est enfin terminée et aura coûté 24566frs 98 à la commune. Somme qui sera couverte par un emprunt de 7840 frs sur 30 ans au taux de 3,85%. Le reste sera payé par l’imposition pour une somme totale de 13268frs 40 sur 30 ans également

L’école des garçons sera fréquentée jusque dans les années 1935/36 puis sera vendue à un particulier en avril 1954 .

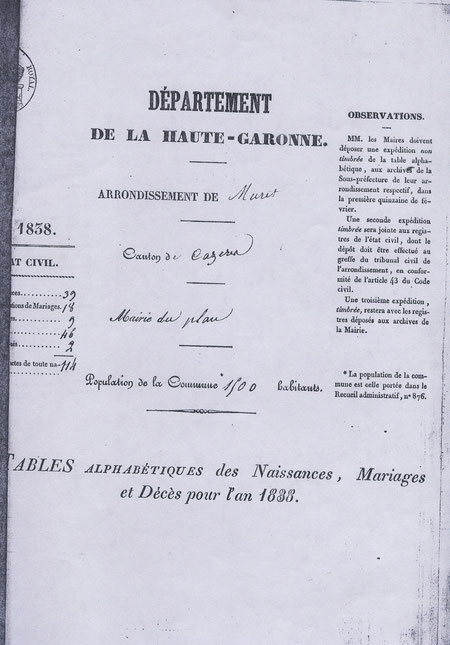

Demographie :

En examinant les différents recensements ci dessous nous pouvons constater que la population de Le Plan est restée assez égale de 1806 à 1872 avec cependant une augmentation assez sensible en 1838 ( ce chiffre provient d'un régistre d'état civil et non d'un recencement officiel ) qui laisse se poser des questions sur la baisse brutale des habitants trois ans après ( - 345 hab ) Peut être une épidémie de peste noire ou de cholérine ....

Nouvelle baisse (- 321 hab ) en 1891 mais celle là est peut être due en partie à la guerre de 1870 . Ensuite la population va baisser

régulièrement jusqu'en 1982 où va s'amorcer une augmentation qui fait dépasser largement le chiffre de 1921 avec 501 habitants au dernier recensement de 2011.(source Insee)

1806 : 956 hab 1936 : 380 hab

1810 : 1039 " 1945 : 398 "

1817 : 934 " 1954 : 323 "

1825 : 1235 " 1962 : 305 "

1838 : 1500* " 1968 : 281 "

1841 : 1155 " 1975 : 277 "

1846 : 1164 " 1982 : 290

1851 : 1094 " 1990 : 300 "

1861 : 1199 " 1999 : 315 "

1866 : 1154 " 2007 : 428 "

1872 : 1100 "

2014 : 501 "

1891 : 779 "

1906 : 640 "

1911 : 591 "

1921 : 468 "

1926 : 450 "

Répartition de la population du village et principaux hameaux

|

ANNEES |

1846 |

1861 |

1872 |

1891 |

1906 |

1911 |

1921 |

1926 |

1931 |

1936 |

1975 |

1982 |

|

VILLAGE

La Ville

Fond du Pré

St Cyprien

HAMEAUX

Mandillet

Bioues

Paouet

Moutas

Escot

Toumelet

Chandres

|

440

277

184

66

36

6

6

7

8

7 |

520

236

50

6

5

5 |

375

266

180

59

73 |

195

224

126

52

54 |

158

209

128

37

47

5

5

5

9

6

|

110

183

94

32

35

7

|

237

21

81

27

33

3

4

9

3

8 |

83

145

72

25

20

9

7

8

3

|

78

138

80

25

23

8

7

8

2

2 |

75

141

88

25

23

8

7

8

2 |

33

69

65

12

1

4

1

4

3

9 |

30

97

44

11

4

2

2

4

3

6

|

Dans le tableau ci-dessus il est intéressant d’imaginer la concentration de la population de 1846 à 1872 dans le quartier de la ville qui comptait à peine 80 habitations.

L’Administration Municipale depuis 1789

A l’échelon national la première loi municipale ,en date du 14 décembre 1789, stipule que toutes assemblées d’habitants doivent avoir à leur tête un chef de corps

municipal qui aura le nom de Maire. Les conseillers sont élus par le peuple d’où il en résultera, le 22 décembre de la même année, la création de 44.000 municipalités, soit

autant que de paroisses.

Lois des 14 et 22 décembre 1789 : Dans chaque municipalité, il y aura :

1°) Un Maire chargé seul du pouvoir exécutif dans les municipalités où le corps municipal ne se compose que de 3 membres ; dans les autres

il partage ce pouvoir avec un bureau où entre le tiers du corps municipal.

2°) Un corps municipal s’assemblant au moins une fois par mois, assistant le Maire dans l’administration quotidienne et veillant à la répartition

et à la perception de l’impôt et à l’exécution des travaux d’utilité publique.

3°) Un Procureur de la commune ayant pour mission de requérir l’application de la loi et de provoquer les actes politiques ou administratifs des

autorités.

4°) Un Conseil Général de la commune, formé du corps municipal et de notables en nombre double des officiers municipaux.

Tous sont élus pour 2 ans par les citoyens actifs.

Le corps municipal nomme le bureau pour un an.

Le Conseil Général nomme le greffier et le secrétaire.

Pour être électeur, il faut avoir 25 ans, payer un impôt égal au moins à trois journées de travail ce qui fait que les pauvres sont écartés ,d’où peu

d’électeurs dans les communes modestes. Les citoyens payant quant à eux un impôt au moins équivalent à dix jours de travail pouvaient élire les députés. Le Maire est normalement

élu pour deux ans .

Les premières élections municipales auront lieu en février 1790 , le premier renouvellement des municipalités se fit en novembre 1792 au suffrage universel. –

Enfin l’appellation générale de « commune » ne sera adopté qu’en 1793.

Pour la commune de Le Plan nous remarquerons les trois délibérations suivantes qui nous renseignent sur le mode d’installation du maire et de l’adjoint

:

- 24 Janvier 1808 : Ce 24 Janvier 1808, le sieur Jean-Paul Laffont, commissaire délégué par le Sous Préfet de Muret, rend visite à la Mairie

du Plan où le conseil municipal s’est réuni en cession extraordinaire afin de procéder à l’installation des conseillers nouvellement élus, mais aussi pour la prestation de serment du Maire

et de l’Adjoint, nommés en exécution du décret impérial du 15 avril 1806 et en présence du commissaire délégué de l’arrondissement de Muret.

L’adjoint ,François Suére, absent pour maladie, est excusé. Le nouveau Maire, Joseph Piquemal, présente ses conseillers Francois Rivière,

Jacques Tourres, Vidian Forgues, Jean Gajan, Bertrand Crabé, Antoine Hispan, Gabriel Boudigue, Jean Galineau, Jacques Rivière et Vidian Lougarre à Monsieur le Commisaire

délégué puis, aprés lecture du décret Impérial, prête serment en ces termes : “ Je jure obéissance aux constitutions et lois de l’Empire, fidélité à l’Empreur *. Je jure de remplir ma

fonction avec zèle, exactitude et impartialité “. Ce n’est que le 30 Janvier que François Suère prêtera serment dans les mêmes termes. Notons aussi que c’est au début de cette année

1808 que le sieur Bernard Boudigue est nommé percepteur à vie de la commune de Le Plan .

(* Napoléon 1er )

- 17 Décembre 1831 : Le conseil municipal s’est réuni en cession extraordinaire pour la prestation de serment des nouveaux élus :

Piquemal Joseph, Hispan Bertrand, Mauran Antoine, Dougnac , François, Gajan Joseph, Lajous Simon, Lacourt Louis, Suère-Montagnac Jean-Jacques, Surges Jacques, Balsente Antoine, Crabé

Bertrand et Lajous Jean. L’ensemble du conseil prête serment en récitant la formule suivante : “ Je jure fidélité au Roi des Français*, à la Constitution et aux lois du Royaume

“.

( *Louis Philippe 1er )

4 Novembre 1858 : Le conseil municipal, vu l’arrêté de monsieur le Préfet du département en date du 31 Août 1858 qui nomme

Pierre,Joseph,Ferdinand Dougnac maire de la commune du Plan en remplacement de François Dougnac,son père, vu la lettre de Monsieur le sous-Préfet en date du 1 Novembre 1858 mais par laquelle ce

magistrat me délègue à l’effet de procéder à l’installation de Monsieur Dougnac maire et à la prestation de serment voulue par la loi et après avoir convoqué le conseil municipal dont la réunion

est autorisée, nous nous sommes rendus à la Mairie de Le Plan en compagnie de Monsieur Dougnac fils.

Nous avons déjà trouvé le conseil municipal rassemblé et après avoir donné lecture de la lettre de Mr le Préfet et de celle de délégation de Mr le sous-Préfet, sur

notre invitation, le sieur Dougnac, Docteur en Médecine, sa main levée, a prêté le serment qui suit : “ Je jure fidélité à sa Majesté l’Empereur des Français*, obéissance à la

Constitution et aux lois de l’Empire “.

Après ce serment, nous avons proclamé à haute voix que le sieur Pierre, Joseph, Ferdinand Dougnac est Maire de la commune de Le Plan

(* Louis Napoléon Bonaparte)

De 1871 à nos jours

. Les maires sont élus par le conseil municipal. Pour les chefs-lieux (du département au canton) et les villes de plus de 20 000 habitants, le maire reste nommé par

le préfet.

Le 5 avril 1884, une loi sur l’organisation municipale (encore en vigueur) est promulguée, elle régit le principe de l'élection du maire et des adjoints par le

conseil municipal, quelle que soit l'importance de la commune (sauf pour Paris). Elle fixe le mandat à quatre ans, durée portée le 10 avril 1929 à six ans. Sous Vichy, les maires des communes de

plus de 10 000 habitants sont nommés par le gouvernement, ceux des communes de 2000 à 10 000 habitants, par le préfet. Les maires des communes de moins de 2000 habitants sont élus par le conseil

municipal.

.

Salubrité :

Nous venons de voir que la population de la commune était importante au 19ème siècle notamment à la ville qui a compté jusqu’à plus de 500 habitants . Cette densité posait bien sur des problèmes d’hygiène auquels les municipalités durent faire face comme nous allons le voir d’après des délibérations trouvées dans les archives municipales du Plan ou départementales.

19 Avril 1832 : Ce jour là, au cours de sa cession, les membres du conseil décident de former un comité de salubrité qui sera composé de : Jean Roÿd, Germain Nouguies, curé de la commune, Antoine Mauran, notaire, Jean Lajous, propriétaire, François Dougnac, officier de santé.

Ce comité aura pour tâche principale de parer éventuellement à l’épidémie de “cholera morbus”qui règne dans la région mais non dans le village. Cette épidémie inquiète, à juste titre, tous les habitants car il y a déjà de nombreuses victimes. Pour compléter cette création, vote une somme de 120frs qui sera mise de côté pour faire face à un éventuel début d’épidémie.

8 Octobre 1854 : La commission municipale du Plan, légalement réunie a pris connaissance de la délibération prise aujourd’hui par le bureau de bienfaisance relative à un crédit extraordinaire pour achat de remèdes qui seront sous la main dans le cas ou la commune serait atteinte par l’épidémie de cholérine ( cholera nostras ) régnant dans la région.

- 24 Février 1855 : Monsieur le Maire a exposé au conseil municipal que personne n’ignore les dangers que l’on a vu dans la dernière épidémie cholérique puisque plusieurs communes proches ont été violemment atteintes et que quelques cas isolés apparurent dans la commune ; que les grandes mesures sanitaires de l’administration et que l’empressement des habitants à bien seconder nous préserve des plus grandes calamités et que cependant une grande précaution existe encore, c’est de prévoir de faire disparaître avant l’été prochain une infinité de cloaques impurs qui entourent presque la commune tout le long du chemin de grande communication n°10 qui passe dans la commune . Que la commune étant pauvre et dénuée il est important de faire disparaître ces cloaques au moyen du tiers de la prestation en nature de l’année 1855. Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l’unanimité.

- 12 Février 1856 : Monsieur le Maire propose au conseil municipal l’achat d’une borne fontaine afin de procurer de l’eau potable aux habitants du village pour pallier entre autre aux épidémies cholériques tel qu’il y en a eu les années précédentes. Vote à l’unanimité d’une somme de 300frs pour l’achat de cette borne fontaine qui fera la joie des habitants du village. Cette somme sera prise sur les fonds libres appartenant à la commune.

Le Conseil municipal reconnaissant que toutes les dépenses sont totalement indispensables donne son entière approbation. Monsieur le maire propose ensuite au Conseil municipal d’assainir la partie de la place de la croix de pierre qui longe les maisons depuis la Mairie jusqu’au communal de Palaou où l’on voit constamment des eaux croupissantes. Il sera facile d’obtenir des résultats en facilitant l’écoulement de ces eaux vers la Boussège, c’est à dire en recreusant le fossé qui longe ledit communal de Palaou et en donnant une plus grande pente et une plus grande ouverture au petit ponceau qui se trouve devant la maison Rivière . La dépense estimée est de 30 frs pour exécuter ces travaux. Le Conseil municipal vote à l’unanimité cette proposition.

Voici enfin un extrait de la monographie faite en 1885 par l’instituteur Durac, sous l’impulsion du Conseil départemental de l’instruction publique, qui donne une idée de la salubrité à cette époque-là.

‘’ Il ne faut pas attribuer à la propreté de la ville d’être préservée des maladies car, tout au contraire, on peut sincèrement reprocher à cette dernière d’avoir des rues très étroites ,mal balayées, la plus part du temps mal pavées, mal tenues surtout, où pourrissent des ramassis d’ordures, où croupissent en beaucoup d’endroits des eaux fétides qui répandent le soir pendant les chaudes journées des miasmes délétères. Les fumiers restent entassés partout à côté des habitations, quelquefois même dans les granges au centre de la ville, souvent sous les fenêtres des chambres à coucher. Celles-ci forment des espèces de réduits où tout un quartier va déposer les produits de la nuit ; ils témoignent l’ignorance des gens qui ont l’air de vous rire au nez si vous voulez leur faire comprendre les dangers qu’ils courent en vivant au milieu de la pourriture .

En outre les animaux de toute nature habitent avec les hommes sous le même toit ; les premiers au rez- de -chaussée, le second au dessus, au 1er étage. Et à la « saison » le plus immonde qui pullule au Plan, dépose ses ordures partout dans toutes les rues, dans tous les coins ; de sorte que le passant ,en même temps que son odorat est offusqué désagréablement, court le risque, s’il n’y prend garde de rentrer chez lui avec ses chaussures tapissées des excréments de ces animaux abjects que l’on ne peut voir qu’avec répulsion.

Il faut donc croire qu’un Dieu protecteur veille sur cette ville et lui épargne ces redoutables fléaux qu’on appelle peste, choléra, etc ……. ‘’ ( Source : Archives départementales – Monographie . commune Le Plan . P.Durac 1885)

Les Professions :

| Années | 1806 | 1841 | 1861 | 1872 | 1891 | 1911 | 1926 | 1931 |

|

Nombre d'habitants

|

956 | 1155 | 1199 | 1100 | 779 | 591 | 450 | 397 |

| Aubergistes | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Boulangers | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |

| Bouchers | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Brassiers | 0 | 84 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Cafetiers | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| Charpentiers | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 |

| Cordonniers | 8 | 10 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |

| Cultivateurs | 92 | 88 | 46 | 78 | 156 |

61 |

81 | 84 |

| Epiciers | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |

| Forgerons | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 |

| Fileuses | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Instituteur | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Institutrices | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |

| Limonadiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |

| Maçons | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| Meuniers | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 |

| Menuisiers | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| Platriers | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |

| Religieuses | 0 | 0 | 0 | 30 | 37 | 0 | 0 | 0 |

| Sabotiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 |

| Sage femmes | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |

| Tailleurs | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |

| Tisserands | 29 | 1 | 45 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Les Artisans :

Le village comptait beaucoup d'artisans de la moitié du 18ème siècle au début du 20ème comme nous pouvons le constater sur le tableau ci-dessus mais se sont surtout les sergeurs puis les tisserands qui étaient les plus nombreux car la culture du lin était florissante sur le territoire de la commune . Celui ci était cardé,filé et enfin tissé par une cinquantaine de tisserands .

Le terroir du Plan n'étant pas suffisant pour alimenter en lin l'ensemble des métiers à tisser (lelés) en activité on dû même importer du fil de lin avant d'exporter les toiles

fabriquées dans toute la région .

Le recensement de 1872 fait ressortir que sur les 1100 habitants du village 456 vivaient de cette profession .

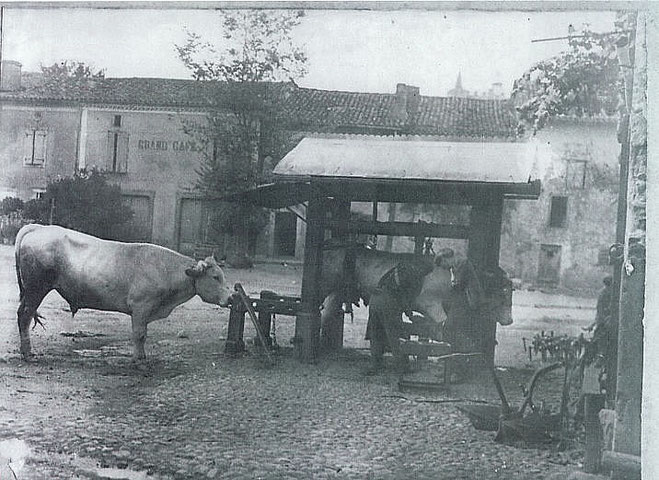

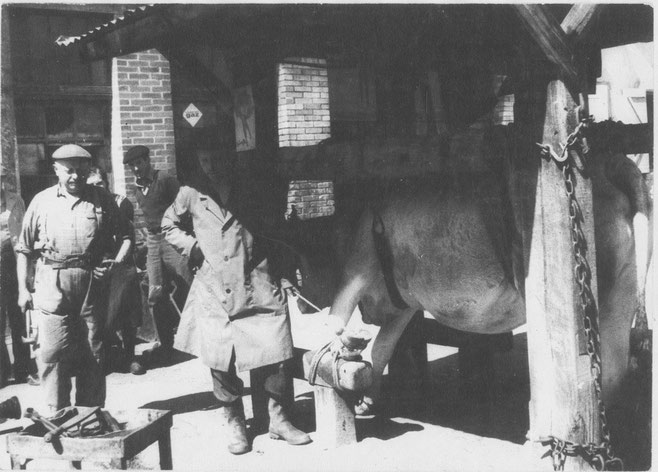

Il y avait aussi des forgerons et maréchaux ferrants qui entretenaient les outils utilisés par les agriculteurs . Ils ferraient les boeufs et les vaches dont se servaient les cultivateurs pour les travaux des champs . Le métier à ferrer qu'ils utilisaient pour immobliser les animaux se trouvait devant leur atelier . Les deux derniers maréchaux ferrants au Plan ont été Mrs Adrien Audoubert et Antoine Duclos dont le métier se trouve encore à côté de la mairie .

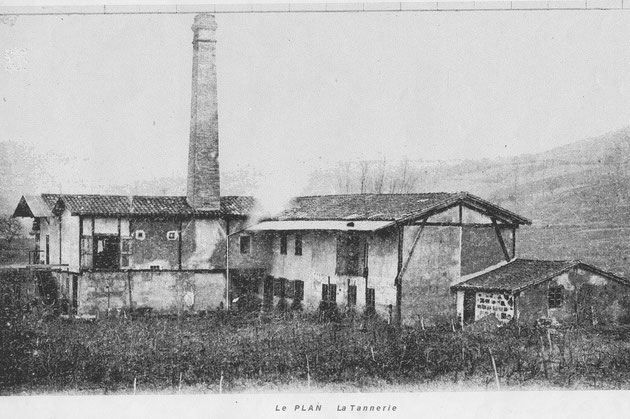

Notons enfin qu'il existait en 1906, à la sortie du village en allant vers Sainte-Croix, la tannerie Dabant qui employait 8 à 10 ouvriers . Cette tannerie avait la réputation de faire des cuirs d'excellente qualité

Les Moulins :

Ils participaient à la fois de l'agriculture,du commerce et de l'industrie. Le Plan était fort bien doté avec ses trois moulins : d'En Haut ,de la Ville et de Bouhous. A la fin du XVIIIème siècle apparaitra un quatrième moulin qui fonctionnera tout le XIXème siècle ( Monramier)

Dés 1669,une déclaration nous informe "que la communauté du Plan possède un moulin sur le Volp,avec deux meules,et le Roy n'en possède que le huitième". Ce moulin était appellé " moulin du Plan ou de la Ville "jusqu'en 1920 où il devint la scierie Peytou. Il occupe l'emplacement dit " Clot de la Molo", qui le reliait à Villefranche du Plan (actuel quartier du Tut).

Si du moulin du Plan on remonte le cours du Volp,on trouve le moulin d'En haut, dont le dernier seigneur ( de Suère) réussit à devenir propriétaire, sauf quelques sensives qui disparurent lorsque vint la Révolution de 1789. Au début du XXème siècle, le meunier Cazeaux, l'acheta et lui donna son nom sous lequel il est toujours connu. Plus tard il sera transformé en saboterie par Mr Servat.

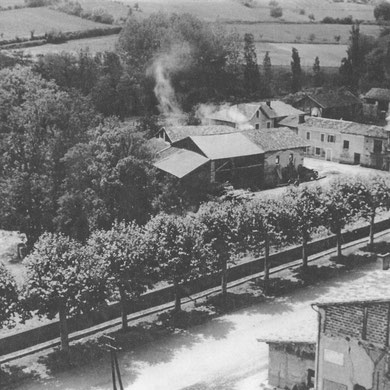

La scierie vue du clocher Réserve de bois de la scierie

Les Loisirs :

.

Le Football :

Comme beaucoup d'autres villages de la région, Le Plan a pratiquement toujours eu une équipe de Foot mais il ne m'est pas possible de dire depuis quelle date ce sport était pratiqué dans le village. Voici pour l'instant la photo d'une équipe vers 1925

Société Musicale du Plan : Elle a été créée en 1892/93 et était subventionnée par la commune . Elle comptait une douzaine de musiciens en 1925

.

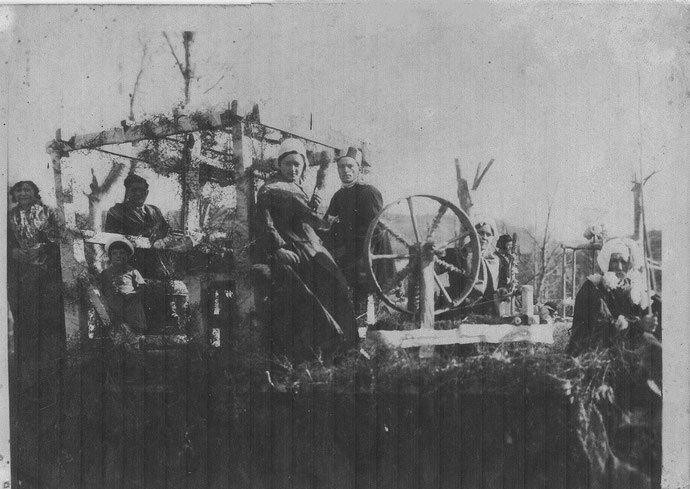

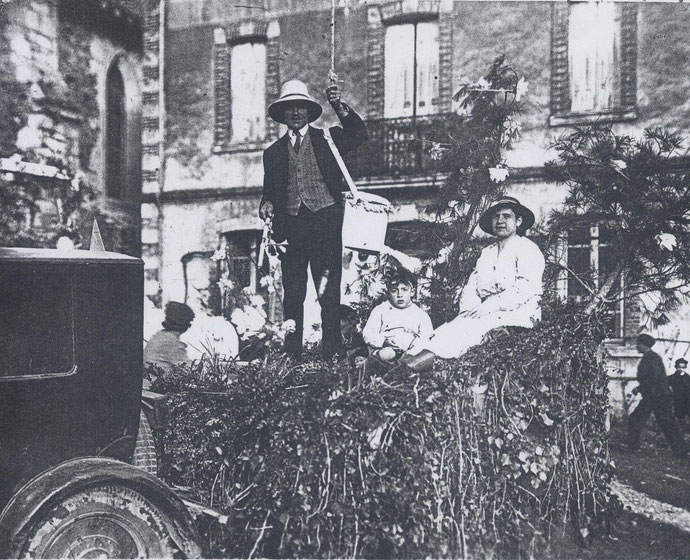

Carnaval et Fête du village :

Voici quelques photos du siècle dernier qui donnent une petite idée de ce qu'était le carnaval à cette époque là . Les Planéens aimaient faire la fête et ne manquaient pas une occasion de la faire.

La Fête du village était organisée pour la Saint Martin qui était au mois de novembre . Plus tard elle fut reportée au mois de septembre avant la rentrée des classes puis le premier dimanche d'août pour que les vacanciers puissent en profiter

L’Agriculture :

Avec un peu plus de 800 hectares, nous pouvons dire que la superficie de la commune de Le Plan n’est pas très importante si nous la comparons aux communes voisines.

La matrice cadastrale de 1827 mentionne qu’il y avait 529 hectares de terres labourables, 48 hectares de prairies et 139 hectares de terrains plantés . ( arbres fruitiers, vigne ,etc..) exploités à cette époque là par quelque 95 cultivateurs et cultivatrices.

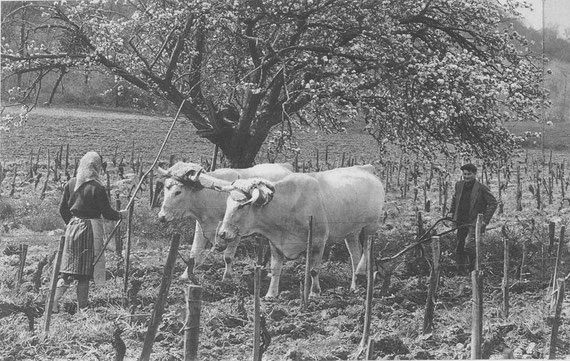

Les terres sont travaillées avec des charrues du type Dombasle et un peu plus tard à l’aide de charrues Brabant double.

Les vignes sont chaussées avant l’hiver et déchaussées au printemps à l’aide de décavaillonneur.

Les céréales :

On cultivait blé, seigle, avoine, orge, maïs et aussi le lin dont se servait les tisserands du village pour confectionner leurs toiles.

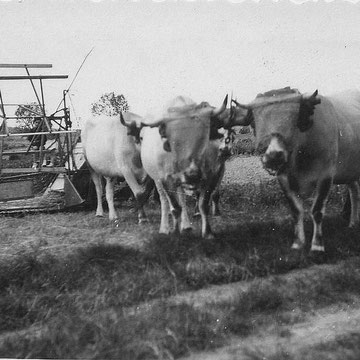

De la fin du 18ème siècle à la moitié du 19ème les céréales étaient récoltées à la faucille puis ensuite à la faux jusqu’au début du 20ème siècle où la moissonneuse lieuse, inventée en 1872 par Charles Withington, fit enfin son apparition au Plan où elle améliora grandement la récolte des céréales. Elle était le plus souvent tractées par une paire de bœufs et une paire de vaches

Moissonneuse-lieuse (photo Rivière) Moisson 1942

Les gerbes étaient entreposées sous des hangars, voire dehors en attendant le battage qui se faisait au fléau jusqu’au début du siècle dernier et ensuite à l’aide d’une batteuse qui passait de ferme en ferme pour ‘’ dépiquer ‘’

Battage 1939 Battage 1956

.

En 1885, Monsieur Durac, instituteur au Plan, note dans sa monographie sur le village les principales productions moyennes de la commune :

|

Nature de Productions |

Quantités |

|

Blé Avoine Seigle Orge Méteil Fourrages Pommes de terres Haricots Pois Fèves Lentilles |

5000 hectolitres 600 ‘’ 50 ‘’ 300 ‘’ 60 ‘’ 10.000 quintaux 8.500 hectolitres 300 ‘’ 150 ‘’ 200 ‘’ 150 ‘’ |

Source : Archives Départementales

Le Tabac :

Au début des années 50 la culture du tabac fit son apparition dans la commune et permis à ceux qui en plantaient d’améliorer leurs revenus.

C’était une culture qui demandait beaucoup de main d’oeuvre du début mars où l’on faisait les semis jusqu’à la vente en janvier/ février suivant . (plantation, épanprage, binage, écimage, récolte des feuilles, pendaison dans séchoir, triage des feuilles, manoquage et mise en ballot)

C’est de cette époque que datent les séchoirs à tabac que l’on peut encore apercevoir dans le village bien que la culture ait été abandonnée

.

Séchoir à tabac fermé (photo Rivière) Séchoir à tabac ouvert (photo Rivière)

La vigne :

Jusqu’à la fin du 20ème siècle la plupart des agriculteurs du village possédaient une vigne qui leur apportait le vin dont ils avaient besoin pour leur consommation.

Celles ci étaient chaussées, après les vendanges, et déchaussées, au printemps, à l’aide d’un décavaillonneur tiré par une paire de vaches ou de bœufs .

.

L’entretien de la vigne occupait celui qui en avait du début de l’hiver à la fin de l’été car il fallait tailler et enlever les sarments de novembre à février, attacher les bois porteurs de bourgeons sur les fils de fer , enlever les branches superflues , écimer , faire les traitements avec une sulfateuse à dos pour la bouillie au cuivre ou une soufreuse à dos pour lutter contre l’oïdium.

Enfin arrivait les vendanges en septembre/octobre selon la sa saison . C’était un travail qui demandait une entraide pas seulement entre agriculteurs. Une fois coupés les raisins étaient déposés dans des comportes en bois que l’on chargeait sur une charrette ou une remorque afin de transporter la vendange vers le fouloir à main et les cuves .

L’Elevage :

Nous ne pouvons quitter ce chapitre sur l’agriculture sans aborder la production bovine car notre région était, au 19ème siècle, orientée vers l’élevage de la race Gasconne qui permettait aux cultivateurs de travailler leurs terres, leurs vignes et leurs pâtures.

Une trentaine de chevaux, mulets et ânes venaient compléter la liste des animaux de trait

On élevait aussi quelques moutons mais surtout des porcs et des volailles non seulement pour la nourriture des habitants du village mais surtout pour leur apporter un peu de trésorerie lorsqu’ils allaient vendre au marché de Cazères des cochons de lait, des lapins, des poulets et des œufs.

Le recensement de 1872, ci-dessous, est le seul à faire ressortir la quantité d’animaux élevés dans le village qui comptait alors 1100 habitants.

Recensement animaux

en 1872

Chevaux : 1 étalon

8 juments

2 poulains

Mulets : 9 adultes

1 jeun

Anes : 3 ânes

8 ânesses

Bovins : 2 veaux

20 bouvillons/génisses

100 bœufs

12 vaches

Ovins : 20 agneaux

4 moutons

46 brebis

Porcins : 34 cochons de lait

90 cochons

40 truies

Lapins : 180

Volailles : 120 oies

40 canards

600 poules/poulets

100 pigeons

Abeilles : 20 ruches Chiens : 40 de chasse ou de garde

Dans les années 1950 les éleveurs remplaceront les bœufs de travail par des vaches laitières qui leur apporteront un revenu mensuel . Plus tard elles seront elles mêmes remplacées par des bovins à viande de race Charolaise ou Limousine.

Site de MANDRAT

Site de MANDRAT